Un monologo, dal greco monológos (composto di μόνος, mónos, 'solo', 'unico', e λόγος, lógos, 'discorso'), è un discorso continuato, soprattutto orale ma anche scritto, tenuto da una sola persona che si rivolge a sé stessa o ad altri, dai quali non attende o non ammette risposte o critiche, e con i quali non intende stabilire un dialogo.

Come sappiamo, il termine dialogo (dal latino dialŏgus, in greco antico διάλογος, derivato di διαλέγομαι «conversare, discorrere» è una parola composta da dià, 'attraverso' e logos, 'discorso') indica la parola che attraversa due o più persone come strumento per esprimere sentimenti diversi e confrontarsi sulle idee.

Un dialogo, quindi, è l’opposto di un monologo. Sembra banale eppure raramente ci fermiamo a riflettere quanto la nostra vita sia prodiga, oltre che di monologhi dichiarati tali, di conversazioni che, spacciate per dialoghi, a una valutazione attenta, risultano anch’esse somme di singoli monologhi. Molto avara sembra essere invece, la nostra vita, di veri dialoghi.

Prima di Socrate la forma di discorso prevalente era appunto il monologo, in cui una persona, un saggio, parlava e tutti gli altri ascoltavano. Questo è molto frequente anche oggi, nelle aule scolastiche e universitarie, nelle sale conferenze, negli incontri con esperti o consulenti, nelle riunioni con personaggi politici, negli eventi religiosi e anche nei meeting che ogni giorno si tengono nelle nostre organizzazioni.

Dal momento che il monologo è una abitudine culturale consolidata, non ci facciamo nemmeno più caso, non ci stupiamo più per l’assenza di dialogo quanto piuttosto per la sua presenza.

Caliamoci nella realtà organizzativa, immaginiamo un comunissimo management meeting: le persone sono riunite e parlano di un tema comune. Solo a uno sguardo ‘estraneo’ è possibile cogliere la modalità peculiare con cui avviene l’interazione. I presenti, uno dopo l'altro ‘lanciano’ il proprio parere nello spazio comune come fossero sassi in uno stagno. Le opinioni arrivano in rapida successione. Una persona parla, mette il proprio parere sul tavolo, nessuno lo accoglie né lo discute. Poi un altro esprime il suo punto di vista, poi il successivo, poi ancora un altro e un’altra. Non c'è la minima risposta o nessuna vera risposta a ciò che è stato detto in precedenza, se non che forse, implicitamente, il parere che segue sembra essere ‘per’ o ‘contro’ il precedente. In pratica si tratta di una serie di monologhi ma nessuno se ne accorge.

Infine, il capo esprime le proprie osservazioni e tira le conclusioni. Tutti sono d’accordo o, più comunemente, non le mettono in discussione e la riunione finisce.

Se ci pensiamo bene, si tratta di un ‘parlare a’ piuttosto che ‘parlare con’, ogni contributo sembra sfidare quello che l’ha preceduto con un implicito «sì, ma». Ma senza risposte non c'è dialogo e, soprattutto, senza risposte per gli interlocutori non c’è riconoscimento, è come se fossero tutti invisibili l’uno all’altro.

«E’ la predominanza della serie di monologhi come modalità di comunicazione nella vita contemporanea (1) che rende così significativo il fare coaching specialmente nelle organizzazioni. Sound bites (spezzoni di intervista) di cinque secondi, personaggi pubblici che hanno appreso, attraverso specifici training di media communication, lezioni quali ‘keep on message’ (ripeti i messaggi emozionalmente efficaci) piuttosto che rispondere alle domande, l’abitudine a twittare o a condurre ‘dot point conversations’ (riassunte in un paio di punti) sono tutte versioni del monologo. Noi parliamo agli altri piuttosto che parlare con gli altri e le nostre interazioni si riducono a mini-monologhi che ci rendono ciechi e sordi all’essere umano che di fronte a noi aspetta di essere riconosciuto» (Armstrong 2012).

Coaching e counseling si pongono, si qualificano, come pratiche eminentemente ‘dialogiche’ dal momento che esse, quando ben condotte, danno luogo a un processo ‘auto-realizzativo’ e ’auto-trasformativo’ che ha come presupposto fondamentale la costituzione di una partnership di apprendimento (Quaglino, 2006). Lo sviluppo cioè di una relazione dialogica, orizzontale, partecipata e ’calda’, di una ‘alleanza’ basata sul riconoscimento reciproco, sulla fiducia, sulla trasparenza, sulla riservatezza e sull’ascolto empatico e generativo.

Il crescente successo delle pratiche centrate sulla relazione, sul dialogo autentico, sull’accoglienza dell’altro sembrano poter costituire una risposta efficace al bisogno ‘di silenzio’, di riflessione, di ascoltare ed essere ascoltati che sentono le persone del nostro tempo - dentro e fuori le organizzazioni, in qualsiasi ruolo, di qualunque età – per imparare a resistere al disorientamento, alla perdita di senso nel proprio vivere quotidiano, alla solitudine e alla mancanza di speranza.

(1) Uno studio condotto di recente negli Stati Uniti mette in evidenza che, in media, coppie che vivono insieme dialogano tra loro non più di mezz’ora e con i propri figli non più 5 minuti alla settimana.

Armstrong H. (2012). Coaching ‘s dialogue: creating spaces for (mis)understandings. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring Vol. 10, No. 1, February.

Quaglino G.P. (2006). Scritti di formazione 3: 1991-2002, Volume 3, FrancoAngeli, Milano.

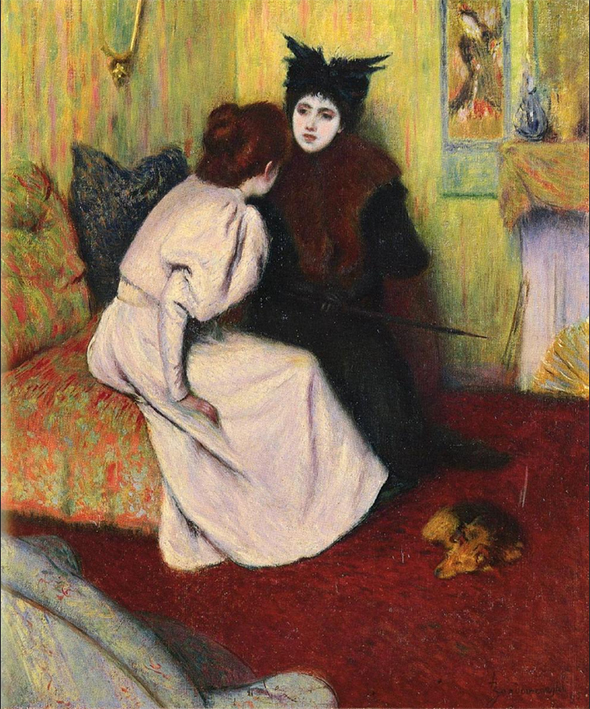

L'immagine è The Conversation, un'opera di Federico Zandomeneghi del 1895.